医薬品の安定供給に国が責任を 長期収載品の選定療養廃止せよ(2025/5/8 厚生労働委員会)

(資料があります)

(議事録は後日更新いたします)

日本共産党の倉林明子議員は8日の参院厚生労働委員会で、医薬品医療機器等法(薬機法)改定案について、医薬品の安定供給に国が責任をもつよう迫りました。

後発(ジェネリック)医薬品メーカーの法令違反に端を発した慢性的な医薬品不足で、医療機関や薬局で患者に適正な医薬品を供給できない事態が続いています。倉林氏は「深刻な不祥事が続いているが、承認取り消しは1工場。業務許可の取り消しはない」と指摘。行政処分の厳格化を見送った改定案は極めて不十分だと批判しました。

また、後発品薬価の大幅引き下げが安定供給を阻害していると指摘し、物価上昇に見合った薬価への改定と診療報酬の引き上げを求めました。

倉林氏は、特許が切れ後発薬もある先発薬(長期収載品)が選定療養の対象となり、患者の希望で使用すれば「特別の料金」が徴収されているが、対象品目のうち4分の1の患者負担が原則の3割ではなく10割を超えるなどの実態を示し、「事実上、先発品の保険外しになる」と指摘。長期収載品の選定療養は廃止すべきだと主張しました。

福岡資麿厚労相は「薬価を上回るパターンが存在することは事実だ」としながら「廃止する必要はない」と答弁。倉林氏は、保険適用の医薬品不足による市販薬の購入も含め、保険外の医療費負担が増大し、負担能力の格差が医療へのアクセスの格差に直結することになると批判しました。

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。

私も医薬品の安定供給の問題取り上げたいと思います。

医療用の医薬品の二割、三千八百品目が供給停止、限定出荷の状況、先ほどの答弁では直近は一・五割までという改善の状況の報告もありましたけれども、医療機関、薬局で慢性的な医薬品不足、これ継続しておりまして、患者に適正な医薬品が使えないと、こんな事態さえ頻発しているという状況です。とりわけ、後発医薬品の供給体制に支障を来している保険薬局、八割を超えているという状況で、供給不足の常態化していると言えると思うんですよ。

これほどまでに、先ほども五年になるというお話ありましたけれども、これほどまでに医薬品不足が長期化、悪化している要因は何かと御説明をいただきたい。

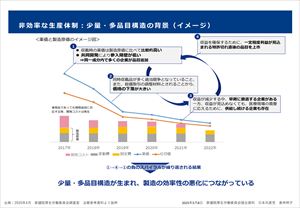

○国務大臣(福岡資麿君) 現下の医薬品の供給不安につきましては、後発医薬品産業の少量多品目生産といった非効率的な製造体制が背景にありまして、あわせて、後発医薬品企業による薬機法違反を契機とした供給量の低下であったり、感染症の流行等の様々な要因により生じているものと認識をしております。

医薬品の安定供給の確保に向けましては、足下の供給不安の解消に加えまして、中長期的な課題として後発医薬品の産業構造改革が必要だというふうに考えております。中長期的な課題への対応といたしまして、この法案において、後発医薬品企業における品目統合、事業再編を支援するための新たな基金の造成といった措置を盛り込ませていただいているところでございます。

これまでにも、足下の供給不安解消に順次取り組んできたことで、医療用医薬品の限定出荷、供給停止の状況にあります品目の割合については、令和六年三月時点では約二四%でありましたが、令和七年三月時点では約一五%となっております。ただ、まだ一五%あるということですから、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと思います。

○倉林明子君 医薬品の安全で安定した供給をすると、これは極めて政府の責任は重いと思っているんです。長期、いまだに続いているということは極めて問題だと思います。

〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕

発端となったのは、二〇二〇年、発覚しました後発医薬品メーカーの製造工程における法令違反、ちょっと考えられない事案でした。二〇二〇年以降の後発医薬品メーカーによる、確認したいんですけれども、薬機法違反の件数及び実施された行政処分、それぞれ内訳どうなっているのか、件数でお答えください。

○政府参考人(城克文君) お答えいたします。

令和二年度、二〇二〇年度から令和五年度までの薬機法違反の件数につきまして、衛生行政報告例によりますと、医薬品製造販売業者による違反件数は四百六十三件、医薬品製造業者による違反件数は二百十二件となってございます。

また、令和二年度、二〇二〇年度から令和六年度までの後発医薬品を中心に取り扱う業者に対して実施された行政処分につきましては、製造販売業者に対する業務改善命令は八件、業務停止命令は五件、製造業者に対する業務改善命令は十五件、業務停止命令は十一件となってございます。

また、承認の取消しは一つの製造販売業者の製品でございますが、令和三年、二〇二一年に承認申請資料について不適切な取扱いが認められた八成分、十二品目について承認取消しを行っております。

○倉林明子君 もう深刻な事案、不祥事が続いているにもかかわらず、承認取消しまで至ったという事例は一工場ですよね。つまり、一件なんですよ。悪質な場合、見受けられました。こういう場合であっても、業務許可そのものを取り消すという処分は一切ありません、この間。

私、再発が止まらない事態というのが拡大しているというにもかかわらず、今回の法改正で行政処分の厳格化、これ見送られたということ、重大だと思っているんです。改めて、再発防止対策としては極めて不十分な改正にとどまっているということは指摘したいと思います。

その上で、さらに、これ強力にこの間進められてきました後発医薬品使用促進策、これが供給不足に追い打ちを掛けていると言わざるを得ないと思うんですね。二〇〇五年三割台だった後発薬品の使用割合、これを二〇二〇年までに八割まで引き上げることを目標とし、既に八割を超えております。需要を急速に拡大した一方で、製造工場あるいは製造設備、こういう供給体制というのはどれだけ強化されたのか、確認をしたいと思います。

○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。

後発医薬品については、限られた医療資源の有効活用につながることからこれまでも数値目標を設定しておりまして、先ほど御指摘いただいたように、骨太の方針二〇一七年において、二〇二〇年九月までに後発医薬品の使用割合を八〇%とするという数値目標を設定したところでございます。

後発医薬品の生産数量につきましてですけれども、業界団体の公表では、二〇一七年度は六百九十二億錠だったものですけれども、先ほどの八〇%とする数値目標を掲げた二〇二〇年度においては八百十四億錠となっておりまして、二〇一七年度から約百二十二億錠の増加となってございますし、さらに、二〇二三年度は九百二十八億錠となっておりまして、二〇一七年度から二百三十六億錠の増加となってございます。

このように、後発医薬品のニーズに応じて生産数量が増加してきているというふうに認識をしてございます。

○倉林明子君 確かに生産量で見れば増加しているということ言えると思うんですけれども、二〇〇二年の薬機法改正によってこれ製造委託ということが容易になりまして製造依頼が増大した、これが製造現場に大きな負荷になっているということ言えるんです。見合った生産体制になっていたのかということで言えば十分追い付いていないということから、少量多品目ということで、本当フル稼働して対応せざるを得ないと、これ構造つくり出したということ、これ薬機法の改正でこういうことも起こってきたということ言えると思うんですよ。

その結果どうなってきたかというと、事前準備、洗浄等の工程が多発すると。品質不良リスクが増大するだけじゃなくて、余裕がない製造計画が余儀なくされると。こういう状況ですから、緊急増産、例えば製造停止に追い込まれたというような場合でも、緊急増産などへの対応というのは実現が困難という状況が生まれているんですよね。

だから、現在の製造工程における法令違反、供給不足、これ招いた責任というのは私あるんじゃないかと思うんですよ。認識はいかがでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 二〇〇二年改正が後発医薬品の供給不安の背景の一つではないかとの御指摘でございますが、二〇〇二年の薬機法改正では、国内でも実態的に医薬品の委託、受託製造が展開されている中で、製造業に対してのみ着目した品質、安全性確保の規制から、海外規制と同様に製品を市場に出荷する製造販売業についても新たに規制の対象としたものでございます。

その上で、後発医薬品の製造業者による法令違反であったり、それを端緒とした医薬品の供給不安につきましては、製造業者の法令遵守に係るガバナンスの問題であったり、少量多品目生産が広がっているという後発医薬品産業全体の構造的問題など、様々な要因により生じたというふうに考えております。

こうした問題に対応するため、今回の法案におきましては、新たな基金の造成といった後発医薬品の産業構造改革に向けた措置であったり、製造販売業者による製造業者に対する管理監督機能の強化などを盛り込んでいるところでございまして、医薬品の安定供給の確保とともに法令違反の防止に取り組んでまいりたいと思います。

○倉林明子君 いや、大きな要因になっているということをやっぱり正面から見る必要があると思うんですよね。前武見厚生労働大臣は言いました。安定供給には現在の企業数が多過ぎると。で、業界に再編統合を要請したということでした。しかし、そもそも、参入障壁を下げて、こういう製造工場を持たない多くの販売企業が承認取得しやすくなると、こういうことを進めてきたのも政府だということは指摘しておきたいと思います。

その上で、あわせて、二〇一六年には後発医薬品の薬価を先発品の単価の六割から五割に引き下げると。で、銘柄数の多い飲み薬、ここでは四割という改定まで行われました。さらに、毎年の薬価の改定、これ引き下げたから問題なんですよ。とりわけ後発品のこういう引下げが薬価の、後発品の安定供給を阻害しているんじゃないかと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(福岡資麿君) 一つ一つ申し上げませんが、その後発医薬品の供給不安については、薬価以外にも様々な要因があるというふうに認識をしております。

薬価につきましては、国民負担軽減のための市場実勢価格を踏まえた改定だけでなく、安定供給の確保も考慮しておりまして、医療上の位置付けが確立され、広く臨床現場で使用されている医薬品の薬価を維持する基礎的医薬品のほか、保険医療上の必要が高い医薬品であって、薬価が著しく低額であるため供給継続が困難であるものについて薬価を引き上げる不採算品再算定といった仕組みによりまして薬価の維持や引上げを行っているところでございます。

令和七年度薬価改定におきましても、後発医薬品を含む安定供給が特に求められる医薬品に対しまして、臨時的に不採算品再算定を実施いたしますとともに、最低薬価の引上げを行ったところでございます。

○倉林明子君 構造的に本当に薬価が下がって利益率が下がっていくと。

これ、調査室が、調査室の資料から抜粋したものを資料として今日入れていますけれども、年々薬価が下がるということに伴って、どんどんその妥結点ですよね、いわゆる採算が本当に見込めない、今では逆ざやというようなことさえ起こっているというのはさっきの指摘のとおりだと思うんですね。薬価と製造原価のイメージはこうなんですけど、利益が出ない状態が年々これ悪化しているわけです。後発品が総価取引の調整材料になっていると、これ御認識あると思うんですよ。

価格の下落が大きくなる流通上の課題も議論の中で指摘されてきておりました。有識者検討会に参加した日本ジェネリック製薬協会会長ですね、供給安定のためにということで、少量多品目生産体制の改善、既存設備の更新、増強のためには設備投資が必要であり、事業計画の予見、この後ですよね、事業計画の予見が可能となる薬価制度にしてもらいたいと。これ、切実だと思います。

今、薬価は二極化していると思うんですね。高薬価の是正、これ必要だと思います、私も。ただし、問題は後発品の薬価が下がり過ぎているということなんですよ。薬価のマイナス改定ありきという政策によって供給不足を招いてきたということを見た上で、今やるべきは何かと。もうぎりぎりのところに来ていますから、物価上昇、安定供給、これ反映して、薬価の引上げに踏み出さないといけないと思う。いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 医薬品の薬価につきましては、国民負担の軽減の観点だけでなく、安定供給の確保のために、基礎的医薬品であったり不採算品再算定といった仕組みにより薬価の維持や引上げを行っているところでございます。

薬価改定につきましては、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった要請についてバランスよく対応する観点から、中医協でよく検討してまいりたいと思います。

○倉林明子君 引き上げていないですよ。全体として引き下げ続けてきたんですから、そこ見ないと駄目だと。

かつて、オイルショックによる物価上昇に対応するために、一九八四年には年に二回の改定が行われたと、診療報酬の改定が行われたと。大幅な引上げが行われたということですけれども、これ、衆議院の議論で明らかになったことです。今、オイルショック時に次ぐような、四十年ぶりの異次元の物価高が起こっているんですよ。今こそ思い切った診療報酬、薬価の引上げ、これ、答弁同じだと思いますけど、決断すべきだということを強く求めておきたいと思います。

そこで、医薬品不足に更なる混乱を引き起こしているというのが、私、昨年十月から始まりました後発品のある先発医薬品である長期収載品の選定療養化だと申し上げたいと思うんです。

後発品がある場合、先発品の利用には自己負担がかさ増しということになります。神奈川県の保険医協会が試算しておりまして、薬価十五円以下、この場合は、十割負担を超える品目、これが何と全体の四分の一を占めているというんですよ。患者負担が五倍になるという割合が二五%と、とんでもない負担増なんです。

事実上、先発品の保険外しということになるんじゃないでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 長期収載品の選定療養におきましては、患者さんの希望により長期収載品を使用した場合には、選定療養の対象として、長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一相当を特別の料金として患者さんに御負担いただくこととなってございます。

この特別の料金の算出に当たりましては、薬剤料の計算方法に乗って計算しておりますため、長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一が十五円以下となるものにつきましては一点十円として計算をしておりまして、自己負担分と合計いたしますと、長期収載品の薬価を上回るパターンが存在することは事実でございます。

本制度の運用に当たりましては、長期収載品を使用する医療上の必要があると認められる場合であったり薬局に後発医薬品の在庫がない場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合には特別の料金を負担していただく必要はなく、引き続き保険給付の対象としてございます。

このため、先発医薬品の保険外しとの御指摘は当たらないと考えていますが、その上で申し上げますと、この特別の料金の計算につきましては、令和六年度診療報酬改定の検証調査におきましても計算方法が分かりづらいという御意見もあったことも踏まえまして、令和八年度診療報酬改定に向けて必要な検討を行ってまいりたいと思います。

○倉林明子君 後発品の利用を加速させるということで、大きなやっぱりこれ矛盾生んでいるんですよね。後発品の利用に切り替えたと、そういう代わり、代替品あるよということで、そうしたらアナフィラキシーショックが起こったというような重篤な例もあったんだという報告ありました。療養の給付は原則七割と、これ、将来にわたって七割なんだということを堅持するということにした健保法の改定附則、これにも反するような禁じ手だということを指摘したいと思います。

国民皆保険制度の根幹を揺るがすような長期収載品の選定療養、令和八年度検討もするということですけど、私は速やかにこうした健保法改定附則にも反するようなやり方というのはやめるべきだと、廃止すべきだと思います。いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 長期収載品の選定療養化につきましては、令和六年度診療報酬改定におきまして、医療保険制度の持続可能性を確保するとともに、医薬品のイノベーションを推進する観点から実施したものでございます。

先ほども申し上げましたが、この制度は、長期収載品を使用する医療上の必要性があると認められる場合であったり、薬局に後発医薬品の在庫がない場合など後発医薬品を提供することが困難な場合については特別な料金を負担していただく必要はなく、引き続き保険給付の対象としてございます。

長期収載品の選定療養化については、昨年の十月の施行から約半年が経過したところでございまして、今申し上げましたような制度の趣旨であったり必要な方への配慮を併せて行っていることも踏まえれば、廃止する必要はないと考えておりますが、引き続き足下の実施状況を見ながら、患者さんにとって必要な医療が欠けることのないように努めてまいりたいと思います。

○倉林明子君 薬価という公定価格によって担保されてきた三割負担というところをきちっと守ってきたところなんですよ。手付けたらあかぬところだと私は改めて指摘したい。

こうした部分で保障してきた安価な治療の選択肢がなくなるということになると、医療費の上昇、患者負担の増大、ここにつながりかねないんですよ。医療保険の適用範囲を縮小するということになれば、医師の治療の選択肢も奪いかねないということを改めて指摘したいと思います。

現場では既にどんなことが起こっているかというと、治療に欠かせない医薬品の製造中止、こういう影響が出て、拡大してきております。過敏性の腸症候群、この治療で使用されておりましたセレキノンが、気管支拡張剤ではテオドール、これらは製造中止になっております。代替品は、代替手段というのは市販薬のみという実態になっているんですね。これ、同様に、薬価の低いせき止めのメジコン、去痰薬のムコダイン、これも保険適用の医薬品が手に入りにくい、要は保険で使える薬がなくなっているという状況が広がっているんですね。作れば赤字、先ほども紹介あった作れば赤字というのは、保険医薬品から医療用と同配合のいうことで、薬価の数倍から十倍の値段で高く売れるという市販品に移行するという流れがもう現場で加速しているんです。

これ改めて、保険で使えた医薬品がもう薬局でないと買えないと、それも高い値段でないと買えない、こういう状況が進行しているということについて、大臣、認識はいかがですか。

○国務大臣(福岡資麿君) 医薬品の供給不安につきましては、今般の法案に盛り込んだ対策に加えまして、これまでも増産体制整備への補助であったり薬価の下支えなどの対策を進めてきたところです。また、長期収載品を使用する医療上の必要性がある場合には特別の料金を求めないといった措置も講じております。

こうしたことから、長期収載品の選定療養化がお医者さんの治療の選択肢を奪っているとは考えておりませんが、引き続き、医薬品の安定供給と国民皆保険の持続性の確保に向けて、対策については講じてまいりたいと思います。

○倉林明子君 いや、保険で使える薬が選択肢から外れているということを指摘しているんですよ。選択肢がないということなんですよ、保険では。そういう指摘をしているので、受け止めていただきたいと思います。

このままでは、保険外の国民の医療費負担、つまり保険で使えるというところでの医療じゃなくて、保険外の国民の医療負担が増大するということになります。そうなるとどうなるかと。負担能力の格差が医療へのアクセスの格差にもう直結することにつながります。

私、余りにも医療費の公的負担の抑制ありきじゃないかと。厚生労働省が今優先すべきは何か、保険医薬品の安定供給をしっかりやっていくことにほかならないと思いますが、改めて、大臣、いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 高齢化等によりまして医療費が増加している中で、国民皆保険の持続性を考慮し、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制するということは、私どもは重要だと考えています。

ただ一方で、議員が御指摘ありましたように、医薬品の安定供給の確保も重要な課題だというふうに認識しておりまして、令和七年度薬価改定では、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに最低薬価を引き上げるなどの対応も行ったところでございます。

安定供給の確保につきましては、薬価のほか、今般の法案におきまして、供給体制管理責任者の設置であったり、供給停止時における届出義務の創設など、市場全体における安定供給体制の整備を図っていきますとともに、新たな基金により企業間の連携、協力、再編を後押しし、後発医薬品産業全体の生産性の向上を図っていくこととしております。

こうした中長期的な課題への対応に加えまして、企業に対する増産の働きかけであったり、増産体制整備への補助等の足下の供給不安への対策にも取り組みながら、医薬品の安定供給を確保してまいりたいと思います。

○倉林明子君 いや、それでできるんですかということなんですよ。実勢価格がほんまに利益が出ないというようなところが、とりわけ後発医薬品の現場のところに集中して起こるという構造になっているんですよ。この構造をどうやって解消していくかというときに、やっぱり薬価を適正に引き上げていくということが今やらないと、保険で使える薬がどんどんなくなっていくと。それが、こういう患者さんへの治療を保険でしっかり保障していく皆保険制度がこういうところからも崩れかねないと。しっかり堅持していくという立場で、改めて、診療報酬の緊急引上げ、薬価の引上げという観点からの見直しは要るんだということを重ねて申し上げて、今日は終わります。