生活保護基準大幅引き上げを 物価高騰に追いつかず(2025/3/24 厚生労働委員会)

(資料があります)

(議事録は後日更新いたします)

日本共産党の倉林明子議員は24日の参院厚生労働委員会で、10月から実施する2025年度分の生活保護費への500円の加算では物価高に到底追いつかず、実質的な引き下げになっていると批判し、物価高騰に見合う生活保護基準の大幅引き上げこそ必要だと主張しました。

倉林氏は、桐生市で生活保護費の過少支給や虚偽の扶養届など不法行為が横行していた問題で、国が2度も監査しながら見逃してきたと指摘。水際作戦や不当な排除はないかとの視点に立ち、漏給・権利侵害防止の観点を強化し、保護率が急減したり、保護率が著しく低い自治体などを国の監査対象とするよう求めました。

福岡資麿厚労相は、25年度の監査の重点事項として「権利侵害の防止を強化し、監査対象は保護率の急激な変動や長期的な減少を勘案する」と答えました。

生活保護基準引き下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)で、13日に大阪高裁(京都訴訟)が、18日に札幌高裁が、いずれも生活保護費の減額処分の取り消しを国に命じる原告側の逆転勝訴判決を出しました。倉林氏は「国は上告を断念し判決を受け入れるべきだ」と主張しました。

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。

今日は、生活保護について質問をいたします。

大臣は、昨年十二月の当委員会の質疑で、来年度以降の生活扶助基準については、現在の対応や社会情勢等の動向も踏まえ必要な対応をするとし、社会経済情勢については、当然今の物価高騰も含まれるとの認識を述べておられました。

二〇二二年来の物価高というのは来年度以降の基準の見直しにどのように反映されたのか、御説明をいただきたい。

○国務大臣(福岡資麿君) 生活扶助基準につきましては、最低限度の生活を保障するため、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして水準を設定するという考え方の下、国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うこととしております。

令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおきましては、前回、令和四年末の臨時的、特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえ、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することとしたものでございます。

○倉林明子君 つまり、物価高で反映したというのは、来年度については、これまでと比べれば千円を千五百円に、五百円を上積みしたという理解でよろしいわけでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘のとおりでございます。

○倉林明子君 これ、今年の加算、五百円だということで、私はこれ、到底今の物価高を反映しているとは言えないと思うんですね。来年度の加算の実施というのは十月から行われるということで、増額分は僅か二十億円です。

で、中身の詳細を確認したいと思いますけれども、加算によって引上げとなる世帯数、数で教えていただきたいし、全世帯に占める割合の見込みはどうかということと、あわせて、千円の加算をしてきた今年度まで、令和四年度から今年度までの分ですけれども、このときの加算で引上げとなった世帯数、そして全世帯に占める割合というのはどうだったか。

○政府参考人(日原知己君) お答えを申し上げます。

令和七年度の生活扶助基準の見直しによりまして増額となります世帯は約九十四万世帯でございまして、全世帯に占める割合は約六割であると見込んでございます。

令和五年度から令和六年度までの生活扶助基準の見直しによりまして、令和五年十月の見直し前より引上げとなった世帯は全世帯の約六割というふうに推計をしてございまして、これらの見直しにより引上げとならない世帯につきましては、令和四年の検証結果を反映することを基本としました上で特例加算を行って、更に従前の額から減額とならないよう配慮しているところでございます。

○倉林明子君 つまり、千円、これまで千円。で、これは来年度については千五百円にするんだけれども、この加算やっても引下げになる世帯があると。そこについては、現行基準、既存の基準を維持したということになっていると思うので、結局、四割の世帯については据置きということになっているんですよね、つまりは。そういうことになっている、そういう見直しなんですよ。物価高で五百円上積みしたって言うんだけれども、据置きという世帯が四割を超えているんだというところは確認しておきたいと思うんですよ、上がっていませんから。

その上で、四十年ぶりの異次元の物価高騰の始まりということでいいますと、二〇二二年の一月からということになろうかと思います。そこで、二〇二二年度の生活扶助基準部会の検証、ここでは二〇一九年の全国家計構造調査が活用されているわけですね。

そこで、一九年度と比べて見た場合、二三年度、二五年度、これ、単身高齢六十五歳、モデルでないと数字出ないと思いますので、この場合、生活扶助基準額の平均で一体どれだけ、何パー伸びているのか、数字で教えてください。

○政府参考人(日原知己君) 委員御指摘の一級地一の六十五歳高齢単身世帯について見ますと、令和元年十月の時点では、時点の額は、平成二十九年の検証結果による減額を三年間掛けて反映し、翌年十月から七万六千八百八十円とする途中段階の七万八千二百三十円でございました。

これに対しまして、令和五年十月及び令和七年十月時点の額は、いずれにつきましても、社会経済情勢などを勘案し、令和四年の検証結果に基づく額に特例加算と従前額保障に伴う経過的加算双方の合計二千六百三十円を加えた七万六千八百八十円でございまして、これを先ほどの平成二十九年の検証結果の反映の途中段階であります七万八千二百三十円の額との比率で見ますと、マイナス一・七%となってございます。検証結果反映後の令和二年十月時点の額との比率で見ますと、いずれについても減額とはならず、同額の七万六千八百八十円となってございます。

○倉林明子君 だから、本当に据え置かれているという世帯が高齢単身の場合は顕著に、はっきりこういう世帯が据え置かれているということも明らかだと思うんです。

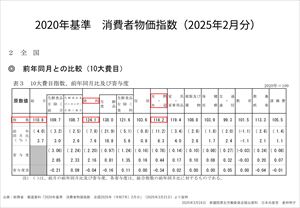

じゃ、物価はどれだけ上がっているのかと、この間。直近の一番新しい消費者物価指数を資料で入れさせていただいております。これ、食料品も含む総合物価ということになりますので、二〇二〇年をこれ一〇〇とした場合の数値になっております。これ見ますと、総合指数で一一〇・八、つまり二〇二〇年から見たら一〇ポイントを超える物価高なんです。

とりわけ生活保護世帯にとって厳しいという実態になっているのは、どうしたって避けられない食料品、水光熱費、この分野で値上げ幅厳しいんですよ。赤で囲っておきましたけれども、食料品は一二四・一、光熱・水道で一一四・二ということで、総合物価指数の中でもとりわけ食料、光熱水費の部分の物価高が顕著になっているんですね。

私、物価高を配慮したという御説明だけれども、配慮どころかマイナスという実態になっているというところをしっかり見る必要あると思います。健康で文化的な最低限度の生活を営むことを保障すると大臣も述べられましたけれども、これが生活保護制度ですよ。実質的な引下げになっていると、四割の部分の世帯で見ればですね。最低限度の基準を引き下げると、実質的には、そういうものにほかならないと言わざるを得ないと思います。

物価高に見合った大幅な引上げこそ今求められている水準だろうと思うんだけれども、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 生活扶助基準につきましては、最低限度の生活を保障するため、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして水準を設定するという考え方の下、国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うものでございます。

令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおきましては、前回、令和四年末の臨時的、特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として、消費が緩やかに増加していることなども踏まえ、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することとしたものでございます。

また、足下の物価上昇に対しましては、令和六年の補正予算による経済対策において住民税非課税世帯への三万円の給付金が措置されてございまして、この給付金は保護費とは別に生活費に充てることができる取扱いとしておるところでございます。

○倉林明子君 二〇二〇年から始まった物価高というのは尋常じゃないんですよ。異常なんですよ、数値で見て取れるように。ここに対して、いや、三万円足しているとかいう話ありましたけれども、全く追い付いていないし、実際に千円、千五百円として上げてきたというものの、上げていない世帯にとってはずっと据置きになっているんですよ。

私、改めて、基準の実質的な引下げということは国民の最低生活を侵害するものにほかならないという指摘をさせていただきたいと思う。下げているんでね、下げているということを、そういう権利侵害になるんだという認識を本当に強く持っていただきたい。

改めて、決断が求められている。それが生活保護費削減訴訟です。二〇一三年から二〇一五年で総額六百七十億円、平均六・五パー、最大一〇%、大幅な生活扶助費の引下げに対し、憲法に違反するということで、全国で百人、二十九の地方裁判所に提訴された。これ、いのちのとりで裁判と呼ばれているものです。今月十三日には大阪高裁、十八日には札幌高裁で原告勝利の減額決定取り消すという判決が出されました。

私は、もう上告断念、決断すべきだと思いますけれども、いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 令和二十五、ごめんなさい、平成二十五年から三年間掛けて実施した生活扶助基準の改定に関しまして、今年三月十三日の福岡高裁判決では適法であると認められたものの、御指摘ありましたように、三月十三日の大阪高裁、三月十八日の札幌高裁判決では、当時の生活扶助基準の改定について適法であるとは認められなかったところでございます。

御指摘の二つの高裁判決につきましては、今、判決内容の詳細を精査し、関係省庁や関係する一審被告自治体と今協議をさせていただいた上で、今後適切に対応してまいりたいと考えています。

○倉林明子君 わざわざ福岡のお話も引用ありましたけれども、ほぼほぼですね、地裁で十九件、高裁で四件という原告勝利判決が続いております。もちろん違いはありますけれども、共通しているのは、デフレ調整については違法だという判断です。こういう判決は固定しつつあるんですよね。これ、違法状態、始まったのが二〇一三年からですから、十年以上にわたってこういう状況を継続してきたという政府の責任は極めて重いと。

これ以上裁判を長期化させるなど私はあってはならないと思うんですね。生活保護利用者にこの長年違法にデフレ調整を掛けて減額してきたこと、これ取り消して、その生活保護利用者に対してきっちり謝罪すると、判決受け入れるという判断すべきだと重ねて求めたい。

○国務大臣(福岡資麿君) まず、そのそれぞれの判決内容の詳細をしっかり精査する必要があるというふうに思っています。その上で、関係省庁、また一審被告自治体とも協議が必要ですから、そういったことを経た上で適切に対応したいと思います。

○倉林明子君 私、指摘したように、これ、二〇一三年から二〇一五年の間にやった一〇パー削減というのがいかに生活保護利用者の生活を圧迫しているかというのを繰り返し紹介もしてきました。一日に三度の食事が食べられない、お風呂が一週間に一遍も使えない、親戚の葬儀にも香典用意できずに行けない、これが健康で文化的な生活水準ですかと。

これを更に放置した上に、政府がこの間やってきたことは何かと。生活保護費を、扶助基準を物価高の見合いを上乗せしないまま更に実質的な引下げやっているんですよ。私は、本当に急いだ、この取消しを求める判決を受け入れるべきだと、早期に判断すべきだと、これ重ねて申し上げたいと思います。

そこで、桐生市の問題、十二月の厚生労働委員会でもお聞きしました。改めてこれ確認したいと思います。

桐生市では、生活保護の申請権の侵害にとどまらず、保護費の過少支給、虚偽の扶養届など、不法行為が横行しておりました。不適切な取扱いという次元にはとどまらず、明確な生活保護法違反であったというもので、これは群馬県も、そして桐生市の第三者委員会も不法行為があったという認識示しています。

大臣、不適切な取扱いという説明されてきていますけれども、今でも法令違反ではないという御認識でしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) お尋ねの桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものと承知しておりまして、その対応は、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないと認識しています。

また、個別の事案のお答えについては差し控えさせていただきますが、一般論といたしまして、福祉事務所で保管している印鑑を被保護者に断りなく受領簿へ押印することであったり、扶養義務者からの仕送りの実態を確認せずに収入認定を行い、却下や廃止決定を行うといった取扱いについては適切でないと考えております。

○倉林明子君 いや、だから、そういう答弁繰り返されているから、違法行為という認識は今でもないんですかと聞いたんですけど、やっぱりないんですか。確認です。

○国務大臣(福岡資麿君) 厚労省から個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しないことは、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合しないと考えております。

○倉林明子君 あのね、桐生市の生活保護行政に関する第三者委員会の調査で、取りまとめは年度末になろうかというお話ですけれども、市民から百を超える情報提供があったんです。勝手に冷蔵庫を開け、卵が四個も入っていると厳しく生活実態チェックされて、プライバシー侵害ですよ、こんなこともしながら結果として何が起こったかと、保護の却下ですよね。さらに、実際にはない仕送り、これを生活保護費から引かれていたというような提供がありました。明らかな権利侵害が横行していた実態というのがより浮き彫りになってきております。

そして、私が本当に問題だと思うのは、こうした桐生市に対して、厚労省は二度の監査を行いながら、違法、不適切な行為を改善させることができなかったわけですよ。改めてその認識を聞いたのは、違法や不法行為はなくさないといけないという立場からの監査指導になっていたのかという疑念があるからなんです。

改めて、国の監査の対象、これは水際作戦あるいは不当な排除、こういうものがないかという視点に立って、漏給、権利侵害防止の観点を強化する必要があると。保護率が桐生市のように急減、あるいは著しく保護率が低い自治体、こういうところに違法はないか、漏給はないか、こういう観点に立った指導に改める、監査に改めるべきではないかと思いますけれども、いかがですか。

○国務大臣(福岡資麿君) 生活保護に係る監査は、全国の福祉事務所に対して、国と都道府県、指定都市が連携の上行っておるところでございます。その中で、厚生労働省では、毎年、都道府県、指定都市の本庁に加え、その区域内にある福祉事務所のうちおおむね一か所を選定して監査を実施しています。

その上で、今般の桐生市の事案を受け、特に令和七年度の国の監査方針といたしましては、重点事項として、関係法令に基づく保護の実施であったり面接相談の対応など、要保護者に対する権利侵害の防止について強化していくとともに、監査対象の選定に当たりましては、保護率の急激な変動であったり、長期的に見た場合の減少等の動向も十分勘案する予定でございます。

これらを通じまして、引き続き、全国における生活保護行政の適切な運営を確保してまいりたいと存じます。

○倉林明子君 法令に違反する行為だったという、こういう真摯な反省点を私は出発点にすべきだと。確かに項目としては入っていますよ、監査、指導の在り方見直し掛けるということで入っていました。しかし、第二、第三の桐生市のような事案を生むようなことあってはならないと思うから、法令違反は二度と起こさないと、こういう決意で臨んでいただきたいということですが、改めて最後、いかがですか。

○国務大臣(福岡資麿君) 生活保護行政の適切な運営、それについてはしっかり心に刻んで運営してまいりたいと思います。

○倉林明子君 第二、第三の桐生市のような事案やってはならないと、法令を守るようにするのが国の責任だと申し上げて、終わります。