年金底上げなく1割減(2025/6/12 厚生労働委員会)

(資料があります)

(議事録は後日更新いたします)

年金を物価や賃金の伸びより低く抑える「マクロ経済スライド」を温存した年金制度改定法案が12日の参院厚生労働委員会で、自民党、立憲民主党、公明党の賛成多数で可決されました。日本共産党と日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組は反対しました。

同法案を巡っては衆院で、自民、立民、公明の3党が年金積立金を活用した基礎年金の「底上げ」の判断を2029年の財政検証まで先送りする修正を行いました。日本共産党の倉林明子議員は反対討論で、同法案がマクロ経済スライドを継続し、今後十数年にわたり年金水準が下がり続け、3党修正案でも年金水準は実質1割引き下げで「底上げには値しない」と批判。就職氷河期世代を含め、現在と将来の低年金・無年金者をなくすために最低保障年金制度の創設に踏み出すよう求めました。

質疑で倉林氏は、40年に平均所得を5割以上上昇させるとする自民党の参院選公約の報道を挙げ「平均所得の引き上げを目指すなら、年金そのものの思い切った底上げは避けて通ってはならない」と指摘。マクロ経済スライドで30年代後半まで年金水準は下がり続けると強調しました。

石破茂首相は「年金だけで暮らしている、少ない貯蓄を取り崩しながら暮らしている方々が困窮していることは承知している」などと述べましたが、所得を5割以上上昇させながらマクロ経済スライドの給付抑制を続ける矛盾には触れませんでした。

倉林氏は「年金暮らしの女性の85%が(月額給付)10万円以下で、クーラーもつけない暮らしだ。そういう所得の人たちも視野に入れた(所得の)引き上げが必要だ」とし、マクロ経済スライドの廃止を迫りました。

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。

コロナの後遺症について、身体障害者手帳の問題等、以前にもお聞きしたことがあるんですが、年金も含めて、コロナ後遺症に絞って幾つか確認をしておきたいと思うんです。

これ、二〇二一年十月までの国立国際医療研究センターが後遺症を調べておりまして、感染から一年半後の時点でも四人に一人が後遺症があったと見られる症状があったということです。さらに、厚労省の研究班では、成人の一割から二割に後遺症があったという結果もあるということです。

後遺症として確認した主な症状、発生率、発症率はどうなっているでしょうか。

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症につきましては、二〇二〇年度から、厚生労働科学研究及び日本医療研究開発機構、AMEDで支援している研究におきまして、実態把握や診断方法、治療法に関する研究を行っております。

二〇二三年度の厚生労働科学研究では、大阪府八尾市、北海道札幌市の住民を対象とした調査を行っており、新型コロナに感染した者のうち何らかの罹患後症状を有したと回答した者の割合は、経時的に低下しながら、感染から十八か月後には、成人では約五%、小児では約一%という結果が得られております。

また、感染から十八か月後に多い罹患後症状としましては、八尾市では睡眠障害が一・三%、集中力低下が一・二%、札幌市では疲労感、倦怠感が一・二%、嗅覚障害、呼吸困難感が一・一%という結果でありました。

引き続き、罹患後症状で悩む方々の実態の把握に努めるとともに、国民への情報提供を行ってまいります。

○倉林明子君 今、八尾と札幌の分の報告ありました。この国立国際医療研究センターということで、二〇二一年十月までですので、この時点ではどうだったかというと、記憶障害は先ほどもあったとおり、集中力低下、嗅覚障害、ブレーンフォグも七・五%であったと。これ多いんですよね、割とね。で、深刻にもなっている。

この感染した人ということでいいますと、二三年の五月八日、確認できた分でいうても三千三百八十万人という罹患があって、これ四人に一人ということでいうと八百四十五万人に達するし、一割でも三百八十万人が何らかの後遺症に苦しんでいる。先ほど五パーという報告もあったけれども、それでも百万を超える、二百万規模に後遺症で苦しんでいる人がいるということになろうかと思うんですね。

重篤な後遺症が出てほとんど寝たきりという症状になっている方、学校にも職場にも戻れないという方、少なくないです。日常生活に重大な支障を来すと、収入の道も閉ざされる、学びの道も閉ざされると、こんな事態も生じております。

そこで、コロナ後遺症による障害年金受給の決定件数、トータルで何人になっているのか、非該当ということでいうと何人か、何件か、そして同時に、身体障害者手帳の申請状況、認定状況、これについて把握されているでしょうか。

○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。

まず、障害年金につきましては、個別の傷病名ごとの受給者数は統計的に把握しておりませんので、新型コロナウイルス感染症罹患後症状、いわゆる後遺症による障害年金の決定件数や非該当件数はお答えすることは困難でございますけれども、障害年金の業務統計におきましては、コロナ後後遺、コロナ後遺症による受給者を含む形で、血液・造血器・その他の種別により新規裁定された方の件数をお示ししておりまして、令和五年度の件数は三千七百六十九件となっており、コロナ後遺症の件数はその内数となるということでございます。(発言する者あり)三千七百六十九件の内数となるということです。

○政府参考人(野村知司君) 身体障害手帳の件につきまして私の方からお答えを申し上げます。

御指摘の身体障害者手帳の申請や認定の状況につきまして、全国的な件数については恐縮ですが把握をしてございません。ただ、一方、任意で御協力をいただいた九つの自治体において、令和四年四月からの一年間分、約一年間分のこの障害者手帳の申請に際して必要になります医師の意見書、こちらの確認をしていただきました。その結果、コロナの後遺症を原因とした身体障害の認定例というのは七十一例であったというふうに承知をしております。

○倉林明子君 先ほど紹介したように、五%でも二百万人規模になる後遺症と、そういう規模感からいうと、つかめているだけの範囲で見ますと、非常にこれフォローし切れていないんじゃないかというふうに思うわけです。

重篤な後遺症であっても身体障害者手帳の交付に至らないという相談が引き続き寄せられています。寝たきりなのに福祉サービスが使えないと、こういう実態が続いているんですね。指定医にたどり着いても診断書や意見書が書いてもらえないと。そういうことで、申請さえできないと、こういう声なんですよ。

疲労、消耗による障害、先ほど紹介したブレーンフォグ、で、併せて、起立する、立ち上がるということが耐えられないなどの症状が適切に診断書に反映されないということで、これが大きな認定のハードルになっている状況が後遺症の会の皆さんからも寄せられているという状況なんですね。

私、指定医に対する理解促進ということで、この取組を本当に強化すべきだと思うんだけれども、いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定に当たりましては、原因となる疾病に関わらず、障害の状態が認定基準に該当するかどうか、都道府県知事等の指定を受けた指定医の診断書、意見書も踏まえながら都道府県等において判断されるものでございます。

その上で、いわゆるコロナ後遺症の患者さんに関する診断であったり支援につきましては、医療従事者に対する診療等に関する手引であったり、障害認定基準に該当する場合に障害者手帳の取得が可能であることを含め、これまでも厚生労働省のホームページで周知を行ってきております。あわせて、こうした内容につきまして、関係団体に対して周知を依頼するとともに、全国の都道府県等を対象とした関係課長会議の場においても周知をしてございます。

引き続き、新型コロナウイルスに感染した方の身体障害認定が適切に行われるように指定医に対する周知を行ってまいりたいと考えています。

○倉林明子君 いろいろやっていただいているということなんだけれども、認定されないと、診断書さえ書いてもらえないと、こういう状況があんまり変わったというふうになっていないから申し上げているんですね。

そこで、一つ改善してはどうかという提案があるんです。それが、指定医が提出する診断書、意見書、この様式の見直しなんです。

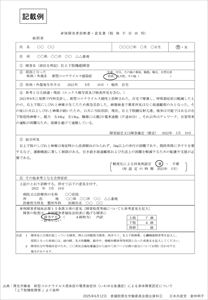

これ、患者の会からも要請があったことなんですけれども、資料としてお示ししています一枚目、これが身体障害者手帳の診断書で、記載例、これコロナの後遺症の記載例ということになっております。これ、障害名がありまして、四と五、ここに経過や現症、総合所見ということで、これ全部書いていただかないといけないという書式、様式になっているんです。

ところが、これ二枚目のやつ見ていただきたいのは、これ障害年金の方の診断書なんですけれども、これ赤で囲っております左下の方ですが、これ臨床所見が、特徴的なものを列記してあるんですね。そして、ここにあるかないかということを、あとは顕著にあるかという意味ですね、ということで、これ丸付けたらいいだけということになっていて、非常に記入もしやすいし、症状についても該当チェック、進むと思うんですね、診断についても。そういう意味でいうと、これ慢性疲労症候群の診断書を入れて、年金用の診断書を入れていますけれども、これは四つの疾患については既にこういう丸を付ければいいと、主な症状に対してですね、こういう指定になっているんです。

個別、こういう個別の診断書の様式があるわけで、年金の方ではね、改めて障害の状態として臨床所見が、臨床所見に丸だけ付けたらいいと、こういうような書式に身体障害者手帳の診断書、コロナ後遺症についても工夫が要るんじゃないかと、こういう様式の検討も要るんじゃないかと思うんですけれども、具体的な検討、いかがでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘については受け止めさせていただいた上で申し上げますと、この身体障害の原因となる疾病は非常に数が多うございます。ですから、その原因となる疾病ごとの診断書、意見書様式の作成を行うことは現実的ではないと考えておりまして、コロナ後遺症に関する様式を作成することは難しいと考えております。

一方で、この新型コロナウイルスに感染した方に関する身体障害者認定が適切に行われますように、新型コロナウイルスに感染した方の身体障害の認定状況等の実際の事例を踏まえまして、肢体不自由であったり呼吸機能障害などの具体的な障害に関して身体障害者手帳の交付申請に必要となる医師の診断書、意見書の記入例の作成、周知を進めているところでございます。

引き続き、新型コロナウイルスに感染した方に関する身体障害認定が適切に行われますように、指定に対する周知を図ってまいります。

○倉林明子君 いや、後遺症、コロナ後遺症が相当数いるんだけれども、そこに福祉サービスも年金も届かないと、そしてこの診断書を書いてもらえないと、ここがすごいハードルになっているということなんですよ。

今やっていただいていることを否定するつもりはないんです。更に医師のところで診断が付きやすい、そして診断書書きやすいという工夫としては本当にこれ進めていただきたい、ずっと受けられないままで二年、三年という状況経過してきているからこそ検討を進めていただきたいということを重ねて要望しておきたいと思います。

次、被用者保険の適用拡大、様々議論もありました。中小企業の保険料負担の軽減について、総理は慎重な検討が必要だという答弁で、否定はされなかったんですね。

消費税の増税がありました。インボイスの導入もされました。そこで増えているのが税や社会保険料の滞納、そして滞納が加速しているという状況あります。適用拡大とセットで中小零細企業に対する保険料負担の軽減をやっぱり今、今こういう状況だからこそ検討すべきじゃないか、そして適用拡大の促進につながっていくんじゃないか、いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 社会保険料の事業主負担を軽減すべきとの御提案につきましては、社会保険料は医療や年金の給付に充てられ、労働者を支えるための事業主の責任であり、また働く人の健康保持や労働生産性の増進を通じ事業主の利益にも資するものであることから、慎重な検討が必要であるというのは従来から同じ考えでございます。

その上で、中小企業に対しましては、非正規雇用労働者の正社員転換であったり、処遇改善を実施する事業主に対しましてキャリアアップ助成金による支援などを行っておりまして、引き続きこうした支援に取り組んでまいりたいと思います。

○倉林明子君 適用拡大を前に進めるためにもという提案です。是非、今社保倒産が過去最多という状況になっている状況でこれ適用拡大に踏み出すと、十年掛けたらそういう状況解消するかという議論もありましたよ。やっぱりこれ本当に進めようと思ったら、重い負担になっていて、倒産を選ぶか適用拡大を選ぶかなんということを迫るようなことはあってはならないと思うからこその提案だということです。

社保倒産が過去最多となる中で、年金事務所による強権的な徴収、差押え、やみません。大臣からは、関係法令に基づき事業所の状況に応じた対応が行われるよう指導すると、こういう答弁ありました。繰り返されています、この答弁は。しかし、指導が現場で徹底されているとちょっと言い難い状況も起こっているんですね。

各年金事務所の現場まで徹底するために踏み込んだ具体的な指導が求められると。いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 社会保険料の納付が困難な事業所につきましては、昨年四月に、日本年金機構に対し、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予や分割納付の相談等に応じることであったり、納付計画どおりに納付がされない場合でも、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるのではなく、やむを得ない理由があると認められる場合には猶予を取り消さないことができることなどの対応を求めているところでございます。

委員の御指摘は、その指示が徹底されていないんじゃないかというような御指摘でありました。引き続き、徹底されるように、指導を行ってまいりたいと思います。

○倉林明子君 これ、申請による換価の猶予というのが法制化されましたのは二〇一六年、このときに税務署の対応が変わらなかったんですよ、申請できるということになったにもかかわらず。それが大きく変わりましたのは、今では本当に申請件数も増えているんですけれども、何が変わったかというと、申請書を窓口に置きました、そして制度を周知するチラシも窓口に置かれるようになったんです。これによって申請件数がぐっと増えるという変化を、指導の変化をつくることができたんですね。

これ、私、同様なことを各年金事務所でもやった方がいいと思います。大臣の趣旨を記載したポスター貼ったらどうかと。さらに、換価の猶予の申請、事業者の権利、できるんですから、権利だということをお知らせする。字も大きくして、そういうチラシを置いてはどうかと。で、手続のための申請書類、こういう、すぐ窓口にあるという体制に変えたらどうかと。いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 社会保険料は事業主から被保険者分も含めて保険料全体を納付いただいておりまして、年金給付等の保険給付を行うためにもその保険料を確実に納付いただくことは重要だと考えております。その上で、社会保険料の納付が困難な滞納事業所への対応につきましては、関係法令等に基づき、公正かつ適正な運用が行われることが重要でございます。

今、具体的な例の御提案もございました。個々の事業所の状況に応じて換価の猶予の説明など丁寧な対応を行うように、日本年金機構に対して指導を徹底してまいりたいと思います。

○倉林明子君 いや、そういうこと全然関係なくやっているんですよ、差押えか、一括納付かと。で、差し押さえられたら事業が継続できないと、そういう事態にいっぱい追い込んでいる例が、相談来ますよ。だからこそ、徹底するというためにはチラシを作ると。ポスターまで作らぬでもいいですけれども、周知徹底のための申請書類とチラシというのは既に国税のところで実践してやっていることなんですよ。国税徴収法に基づいた徴収の手続なんですから、これ是非徹底していただきたい。改めての検討を強く求めたいと思います。

あと、女性の年金について改めて質問をしたいと思うんです。

現在の高齢女性の窮状、低年金の実態ということを繰り返し取り上げてまいりました。私は、年金の制度上支払った分で受け取る分が決まるのは、それは制度上平等にできているという答弁繰り返されているんだけれども、給付の実態を是非、ここの現実を見ないと駄目だと思っていて、給付の実態見れば明らかな男女間格差が今々本当に深刻な状況になっているんですよね。

こういう現在の高齢女性の低年金の問題をどうやって解決していくのかということを改めて聞いておきたい。

○国務大臣(福岡資麿君) 従来から申し上げていることですが、この年金制度は、基本的に制度上の給付の男女差はなく、保険料納付実績が給付に反映されることから、就労の有無であったり、雇用形態、賃金水準などにより、老後の平均年金額の差が生まれているものと考えております。

このため、引き続き、この男女間の賃金差異の是正に取り組みますとともに、今回の法案にも盛り込みました被用者保険の適用拡大を進めることで、仮に短時間労働者の方であってもより手厚い年金を受けられるような取組を進めていくことが必要だと考えております。

その上で、高齢の単身女性も含めまして、低所得の方々に対しましては、社会保障全体で総合的に支援していく観点から、年金生活者支援給付金の支給であったり、介護保険における低所得者の方を対象とした補足給付の支給、医療保険、介護保険における低所得の方への保険料軽減措置や自己負担の上限額の設定などによりまして経済的な支援を行っているところでございまして、引き続き必要な支援に取り組んでまいりたいと存じます。

○倉林明子君 今度の年金法案には、そういう意味でいうと、今の貧困な低年金の女性というところについての具体的な中身でないと思うんですよ、追加的な中身はないと思うんです。

そこで、参考人の質疑の中でも、駒村参考人だったと思います、低所得者の年金受給者に対して、今も御紹介あったけれども、年金生活者支援給付金、これを拡充するということも御提案としてあったと思います。私、今ある制度の中で緊急的にやっぱりここを上げていくと、拡充していくということについては、現在の年金の給付額の男女の格差と、女性差別撤廃委員会からも明確に勧告受けているというところの改善に一歩進むということにつながると思うんだけれども、思い切った拡充、検討すべきではないでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しながら生活をしている高齢者の方々などで、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている方について、その生活の支援を図ることを目的としてございます。

今御提案の、その対象者の拡大であったり支給額の引上げといった御提案につきましては、安定的な財源の確保といった課題があるのではと考えてございます。無年金を含めた低所得の高齢者の方々には、先ほども申しましたように、医療、介護の保険料軽減等も実施してきているところでございまして、社会保障全体で総合的に支援してまいりたいと思います。

○倉林明子君 いや、総合的な支援で財源の問題言い出すと一歩もやっぱり進まぬから、具体的にここの引上げ要るんじゃないですかということを申し上げているんですよね。

改めて、修正はされました、しかし、今日、修正部分の提出者である議員から説明あったとおり、これは下げ止めなんですよ。下げ幅を小さくするという中身であって、下がるんですよ。今後もマクロ経済が続くわけですから、十年以上は継続するということになるわけで、少なくともですね、これ以上貧困の拡大、これ以上に貧困、格差が続くということでいいのかと、こんな、こういう貧困、低年金状態を継続するということを放置してはならないと、だからこその提案させていただいているということです。

下がらない年金、こういう転換するためには、マクロ経済スライド、これ直ちに廃止するということが必要だと、本当の意味で底上げにつなげるような転換要るんだと最後申し上げたいと思いますが、いかがでしょう。

○国務大臣(福岡資麿君) 委員かねてからこの問題意識をお持ちなのは十分承知しています。

この年金制度につきましては、前年の物価等の変動に応じて年金額を改定することを基本としながら、将来世代の負担が過重にならないように、マクロ経済スライドによって長期的な給付と負担のバランスを確保することで将来にわたって持続可能な仕組みとしているところです。仮にこのマクロ経済スライドを行わないこととした場合には、その分、将来世代の年金の給付水準の低下につながることとなりますため、現行の仕組みの下で確実に給付を行っていくことが重要であるというふうに考えています。

また、年金の給付水準は今後の経済状況によって変わり得るものでございまして、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を目指しながら、今回の法案に盛り込んだ被用者保険の適用拡大などの改正事項を着実に実行することで、年金給付水準の確保に努めてまいりたいと思います。

○倉林明子君 今の女性の低年金の実態、生活の実態、この窮状を改善するということで踏み出すべきだということを、今の話してますので、これ指摘して、最後、終わります。

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。

総理、会期も僅かになりました。ところが、新たに税収の上振れ分を活用した所得制限なしの給付金を検討しているとの報道がありました。

なぜ今なのか、そして何のためか、御説明をいただきたい。

○内閣総理大臣(石破茂君) 御指摘の報道は承知をいたしております。政府といたしまして新たな給付金を検討しているという事実はございません。

六年度補正予算や七年度予算に盛り込みました働く世代向けにお一人二万円から四万円の所得税減税、あるいは一世帯当たり三万円にお子様一人当たり二万円を加算する低所得世帯向けの給付金、これらを執行しておるところでございまして、与党とも適切に連携しつつ、引き続き、家計や事業活動に与える影響に細心の注意を払いながら、物価高対策に取り組んでまいります。

政府としてそのような検討をしている事実、ことを検討しているという事実はございません。

○倉林明子君 物価高に本当に悲鳴の声が上がっております。とりわけ年金生活者の暮らしは大変な状況に追い詰められています。

それでも、まあやるかやらぬかはまだというようなお話でしたけれども、それでも、そういう国民にとっても給付金って評判悪い、悪かったですよね。

改めて物価高に効き目のある対策を国民は求めているということを強調したいと思います。

その上で、総理は、自民党に対して、参議院選挙の公約に、二〇四〇年にGDPを一千兆円に、平均所得を五割以上上昇させるということを参議院選挙の公約に掲げるよう指示したと、これも報道で見ました。

今や年金生活者は六割に達しているわけですね、人口の。平均所得の引上げ、大幅な引上げを目指すということであれば、年金そのものの思い切った底上げ、私はこれは避けては通れない、避けてはならないと思いますけれども、いかがでしょう。

○内閣総理大臣(石破茂君) これは、自由民主党総裁としてお答えをしておるわけではございません。

その上でのお答えと相なりますが、我が国の年金制度は、毎年度の年金額改定におきまして、賃金や物価の変化に応じて改定することを原則としつつ、マクロ経済スライドによる給付調整を行っているものでございます。したがいまして、現役世代の賃金が上昇することは年金を受給しておられる方々の受給額の増額にもつながると考えております。

このため、政府といたしまして、成長型経済への移行を目指すとともに、より手厚い年金が受けられますように、受けられるようにする被用者年金の、被用者保険の適用拡大の着実な実行というものを通じて年金の給付水準の確保に努めてまいりたいと思っております。

それは、おっしゃいますように、じゃ、賃金と、それは賃金を受け取っておられる方々の所得の増加にも寄与するものではございますが、いかにして物価が安定したねというような実感を持っていただけるか、昨日の党首討論で申し上げましたが、米あるいはガソリン、着実に下がったねと、安定してきたねという実感を持っていただける、そのために政府としては尽力を最大限しておるところでございます。

○倉林明子君 いや、総理、正面から答えてほしいと思うんですよ。

所得を六割以上二〇四〇年まで引き上げるんだと、あっ、六割、あっ、五割以上ね、引き上げるんだという話ですよね。だから、この年金の、大きな年金生活者のところをどうするのかと、今の話しているんですよ。

二〇三〇年代まで、後半までですね、今回マクロ経済スライドの終了期間を調整したとしても、終了するのはそこまでマクロ経済スライド掛かっていくわけですよね。つまり、この間ずっと年金の水準は下がり続けるんです。じゃ、ここをどうするんですかということなんですよ。

物価高騰が今続いています。いろいろ対策は打ったけれども、物価高騰に対して年金は水準下がり続けるというのが続くんです。そこに具体的に二〇四〇年までに五割以上の所得を上げるといったときに、この年金で暮らしておられる方々を外すということにはならないんじゃないかと思うんですよ。そこ聞いたんですよ。

○内閣総理大臣(石破茂君) ですので、年金だけで暮らしておられる、あるいは少ない貯蓄の中でそれを取り崩しながら暮らしておられるという方々が困窮しておられるということはよく承知をいたしております。ですから、いかにして物価を安定させるかということ、この異様な高騰を止めるかということと、年金の基礎年金というものが確実に受け取れるように、底上げも含めまして今この法案の御議論をいただいておると政府としては承知をいたしております。この法案が成立の暁には、その趣旨を生かしながら政府として確実に対応いたしてまいります。

○倉林明子君 だから、二〇四〇年まで五割所得は引き上げていくと、GDP一千兆円を目指すといったときに、二〇三七年まではマクロ経済スライドで年金の水準は下がるんですよ。だからどうするんですかという答えがなかったと私思います。

とりわけ、女性の高齢者の年金暮らしの方々で八五%以上が十万円以下ですよ、月々。クーラーだって付けないって、そんな暮らしですよ。そういう人たちの所得も含めて視野に入れて、引上げが要るんじゃないかと。やっぱりマクロ経済スライド、これ直ちに廃止すると、こういう検討すべきだと思います。

○国務大臣(福岡資麿君) 度々の問題意識として受け止めさせていただきます。仮にマクロ経済スライドを行わないこととした場合には、現在の受給者には想定より多くの年金積立金を取り崩すこととなり、その分、将来世代の年金の給付水準の低下につながることとなりますため、現行の仕組みの下で確実に給付を行っていくことが重要であると考えています。

その上で、低年金の方等については、支援の給付金であったり社会保障全体で支えていくことが必要だと考えております。

○倉林明子君 二百九十兆円という巨額の積立てに膨らんでいるんです。使うなら今だ、指摘して、終わります。