京都のPFAS汚染ー国際基準の食の安全にー(2025/4/14 行政監視委員会)

(資料があります)

(議事録は後日更新いたします)

日本共産党の倉林明子議員は、14日の参院行政監視委員会で、全国各地で有機フッ素化合物(PFAS)が検出されている中、土壌汚染により農産物の安全性が疑われているとして「食べるものに対する安全基準を国際基準に合わせ、不安を取り除くべきだ」と主張しました。

倉林氏は、2024年3月に京都府綾部市などを流れる犀川(さいがわ)から、23年の暫定指針値を超える高濃度のPFASが検出され、人口3万人の田園都市で土壌汚染が確認されたことに衝撃が広がっていると強調。科学的に分析して実態を知りたいという声が上がっていると指摘し「自治体に働きかけても法律がなく調査できないと回答され、住民が負担し民間に調査してもらっている」と述べました。

倉林氏は、農業用の土地のPFAS検査を可能とする交付金が24年度補正予算で盛り込まれたが、これまで自治体の実施実績は無く、「地元に知られていない。周知徹底して活用促進に努めるべきだ」と要求しました。

倉林氏は、全国でPFAS汚染が広がる中、農産物の安全性に関する明確な基準が無いと指摘。国際的な安全基準をクリアすれば消費者が安心して食べることができ、販路拡大にもつながるとして「今の基準では米国や欧州連合(EU)に輸出できるのか。日本の緩すぎる基準を世界基準に合わせることが求められている」と強調しました。

中田宏環境副大臣は「まずは、直接飲用する水道について水質基準をとりまとめる」と述べるにとどまりました。

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。

今日はPFASに関わって質問をしたいと思います。

全国でPFAS汚染が広がる中で、農地、この汚染も明らかになりつつあります。我が京都府の綾部市を流れる犀川などから暫定指針値を超える高濃度のPFASが検出という事態を受けまして、汚染源がはっきりしているんですね、この場所は。その上で、その下流域、土壌汚染が判明しております。農地、農作物について科学的な分析をして実態を知りたいと、こういう住民の地元の要望というのは当然だと思うんです。

そこで、令和六年三月、環境省と国立環境研究所、現地調査に入っておられます。その結果、土壌も含めた汚染の程度というのはどこまで判明したのか、地元への説明というのはどうされたのか、御説明ください。

○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。

令和五年八月に京都府が行った水質調査におきまして、京都府綾部市の犀川から暫定目標値を超過するPFOS等が検出され、河川の遡り調査の結果から、上流に位置する事業者の放流水がその原因と推察される旨を同年九月に京都府が発表しております。

環境省では、京都府からの相談を受けまして令和六年三月に国立環境研究所の専門家とともに現地視察を行い、活性炭の利用などの水処理対策等について技術的助言を行っております。

地元への説明につきましては、自治体又は当該事業者が行っていると承知しております。

○倉林明子君 京都府の綾部市というところはどういうところかといいますと、京都府北部に位置する田園都市、人口三万人、集落を水源の里と名付けて指定して、その自然環境に引かれた移住者も少なくないんですね。こういうところで土壌汚染が確認されたということで大変衝撃で、孫から、おじいちゃんの作った野菜は食べられないと、こういうふうに言われたというお話まで伺っているんですね。

農水省は、五年間の研究事業として全国の調査に入っているというふうに伺っております。これ、研究目的は何か、そして行った調査項目、調査結果はどのように公表されるのか、御説明ください。

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。

農産物中のPFASにつきましては、その科学的な知見が不足していることから、農林水産省では令和五年度から、農産物中のPFASの分析法の開発や、土壌や水から農産物へのPFASの移行、蓄積の程度の把握を目的として研究を進めているところでございます。

研究の結果につきましては、得られた成果を順次今後の対応などに生かすとともに、関係機関にも御活用いただけるよう、毎年度報告書として取りまとめ、農林水産省のホームページで公表しているところでございます。

○倉林明子君 汚染が確認された地域はもちろんなんですけど、土壌、農産物、安全なのかどうかということを確認したいわけですよね。地元自治体に働きかけても、法律がないので検査はできないと、そういう検査してほしいという声に応えられないというわけです。調査の方法も分からないと、こういう回答にとどまっているんですね。地元では個人で、検査機関ありますので、そこにお願いして、三万円を負担して調査してもらったという話も伺いました。

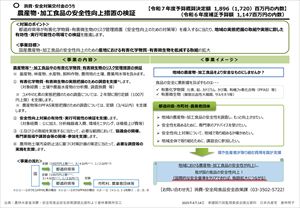

そこで、今日資料入れましたけれども、農水省が行っております消費・安全対策交付金を活用した、農産物、農業用土地のPFASの検査を可能とするこれ予算があるんですね。令和六年度の補正予算から盛り込んでいるということです。この事業の概要と活用実績について確認したいと思います。

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。

農林水産省は、令和六年度補正予算から消費・安全対策交付金で、PFASについて地方自治体による農産物、農地土壌等の含有実態の調査に対する支援を拡充し、四分の三を上限とした支援を行っているところでございます。

地方自治体からは様々な調査の要望ですとか相談が寄せられており、現在、要望等のあった地方自治体とは交付に向けた調整を進めているところでございます。

農林水産省としては、引き続き、地方自治体が着実に調査に取り組めるよう支援してまいりたいと考えております。

○倉林明子君 今具体的な数字なかったんだけれども、相談している、いわゆる実績ですよね、実施に至った件数というのはどれだけあるのか、その確認をさせてください。

○政府参考人(坂田進君) いまだ実施に至ったものはございません。現在調整中ということでございます。

○倉林明子君 調整中は何件ですか。

○政府参考人(坂田進君) 調整中でございますので、お答えするのは差し控えさせていただきます。

○倉林明子君 多かったら言えるかなと思ったんですけれどもね。

農産物の安全性確保のためには、まずこういう滑り出した交付金を周知徹底して広げてほしいと思うんです、地元でも知られていませんから、これ。検査要望しているという話聞いて、調べたらこういう事業あるよということが分かったんですよね。こういうことを周知徹底して活用促進に努めるべきです。交付金なので手挙げがないと使ってもらえないと。で、持分もありますので、積極的に進めようと思ったら、更に取組強めてほしいと。

もう一つ踏み越えてですよ、交付金事業にとどめず、国が責任を持ってこれ調査進めるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょう。

○大臣政務官(山本佐知子君) お答えいたします。

農林水産省では、国産の農畜水産物にどの程度のPFASが含有しているか把握するため、令和六年度から含有実態の調査を進めているところでございます。これに加えて、地域におけるPFASの含有実態を把握したいという自治体の声に応えて、消費・安全対策交付金、先ほど御指摘ございましたこの支援を行っているところであり、これまでも説明会を開催するなど交付金の活用促進を図ってまいりました。

今後、こうした支援策を一層活用いただけますよう周知を進めますとともに、調査を検討している自治体に対して、適切な調査が行われるよう、農林水産省としても、情報提供や、また技術的な助言などにも取り組んでまいりたいと思っております。

○倉林明子君 今作っているものが安全なのかどうか、食べて大丈夫なのか調べて、安全かどうかということ、安心できるものなのかと。今、明確なそういう意味での基準が明らかにされていないですよ、それ数値として。で、結果を公表する上で、これ最大の障壁にもなっているんです。要は、基準をクリアしていますよということが示せれば、消費者の安心にもつながっていくし、孫が食べれないなんていうこと、事態だって発生させること止められるわけですよ。

私ね、全国各地でこれPFAS汚染が広がる中で、新たな基準の見直しということで進んでおります、進められております。ところが、河川、地下水については、暫定指針値の値はそのままで、暫定だけを取るという見直しであって、遵守ということになると努力義務にとどまるということになろうかと思います。

環境基準として明確にこれ位置付けるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○副大臣(中田宏君) お答え申し上げます。

今先生おっしゃっていただいたとおり、まさに食べる食べないというところが極めて重要になってくるわけでありまして、PFOS等による健康リスクということについては、飲み水や食品などを経由した摂取が主な要因として考えられますから、摂取をしないと、このことが極めて重要だということになります。

したがって、まずは水道水のPFOS等について、二月に開催しました審議会において、水道事業者等に遵守や検査を義務付ける水質基準への引上げ等の方針案がおおむね了承されたところであります。また、河川、地下水等におけるPFOS等について、内閣府食品安全委員会において示された耐容一日摂取量を踏まえて、暫定ではないという指針値とすることについて、これもおおむね了承されたところであります。

この指針値でありますけれども、水道水源等の重点的な環境モニタリングを行って水道水質基準と併せて運用していくということになりますので、飲み水の摂取を通じた健康リスクを効果的に低減することが適当とされているわけであります。

その上で、環境中への流出や拡散に関する知見、効果的、効率的な対策技術に関する知見、農水産物への移行に関する知見などを収集して、そして引き続き指針値の取扱いについては検討をいたしてまいりたいと考えています。

○倉林明子君 いや、汚染広がっているんですよ。先ほど綾部で紹介した例は、汚染源、これもう特定できているんですよ。そこからの流出は止まっていないんです。どんどん汚染されていくんじゃないかという危機感ですよね。

で、知見がない知見がないと繰り返しPFASの議論では出てくるんだけれども、既に海外での知見も随分集積されて基準の見直しがどんどん進んでいますよね。これ、紹介したこの交付金の事業のポンチ絵ですけれども、一番右下のところ、赤線引いているんですね。これ、これから輸出を農業進めていこうという方針をお持ちですよね。それの議論はしませんけど、その前提となるのは安全性なんですよ。そして、国際的な安全基準をクリアできれば、販路拡大につながると書いてあって、赤線引いておきましたけど、ほんで、これ、PFASも調べられるようにこれ事業しているわけですよね。

あのね、申し上げておきますけど、国際的な基準というのはほぼほぼ厳しい基準が規定されているんですよ。このままの基準やったら、アメリカに輸出できますか、EUに輸出できますかと、そういう基準なんです。規制基準余りにも緩過ぎる、そして余りにも規制遅過ぎるということを申し上げたいと思う。

環境基準として世界水準に合わせるということが今々求められているんじゃないんでしょうか。

○副大臣(中田宏君) 先生からほぼほぼ決まっているというふうにございましたけれども、そこがまだやはり我々としても知見を集めているというところになるわけです。

というのは、アメリカでは、PFOS、PFOAの規制値をそれぞれ四ナノグラム・パー・リットルとする飲料水規則が公表された一方で、オーストラリアにおいては、現行の目標値はPFOAで五百六十ナノグラム・パー・リットルとなっているわけでありまして、飲料水の規制値に関しても各国で多様なこれは議論が行われているというのが現状であると承知をいたしております。

我が国においては、食品などから摂取するものに関する健康影響の評価を独立した立場で科学的に実施する、先ほども申し上げた内閣府食品安全委員会において、アメリカも含めた各国、各機関が参照した最新の知見も含めて評価をいたしたわけであります。

昨年六月の食品安全委員会による評価書において、まずは今回設定した耐容一日取扱量、失礼、耐容一日摂取量を踏まえた対応が速やかに取られることが重要という、こうした提言がなされておりますから、環境省としては、まずは、直接飲用する、飲用に供する水道の水質基準への引上げについて今春を目途に方向性を取りまとめるということにいたしてまいります。

○倉林明子君 いや、食べるものですから、そして作っているものに対する不安が広がっているんですから、世界水準に引き上げていくべきだと、そのこと強く申し上げて、時間となりますので終わります。