労働安全衛生行政の体制強化を 特定機械検査の民間移管は危険(2025/4/8 厚生労働委員会)

(資料があります)

(議事録は後日更新いたします)

日本共産党の倉林明子議員は8日の参院厚生労働委員会で、特定機械の製造時等検査の民間移管を可能にする労働安全衛生法改定案の危険性を指摘し、労働安全衛生行政の体制強化を求めました。

同改定案は、移動式クレーンなど特定機械の製造時等検査を、新たに民間の登録機関が実施できるようにします。倉林氏は、すでに民間移管されている特定機械の定期的な検査を行う民間登録検査機関の検査違反で死亡事案が発生していると指摘しました。

厚労省の岸本武史労働基準局長は、2003年以降の行政処分事案として、改善命令が6件、業務停止命令が2件発生しており、「過去の事案については大変遺憾だ」と答弁しました。

倉林氏は、移動式クレーンの製造には監督署による落成検査がなく、行政の検査なしに現場で使用されれば労災のリスクが高まると警鐘を鳴らしました。

その上で、民間移管により行政の監視機能の弱体化は避けられないと指摘。労働安全衛生分野の専門職員の技官が積み重ねてきた知見や豊富な経験が引き継がれていないとの現場の声を示し、計画的な技官の採用と行政の体制強化を求めました。

また、50人未満の事業所へのストレスチェックの拡大は実効性が担保されず、拡大に踏み出す根拠は乏しいと指摘。労災の最大の要因である長時間労働とハラスメントこそ是正すべきだと主張しました。

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。

あのアスベスト訴訟の最高裁判決を受けまして、個人事業主を労安法の対象として位置付ける、これ前進だというふうに受け止めております。個人事業主も含めた労働災害の防止へ、そしてまた、先ほど紹介もありましたが、ILO百五十五号、この条約の批准へ道が開かれたということになると思っております。同時に、これを一歩として更なる安全な労働環境を整備していくと、こういう国の責任が改めて求められているということは指摘にとどめたいと思います。

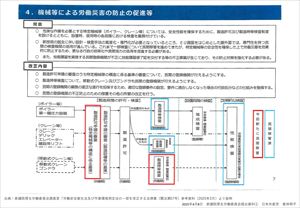

その上で、法案では、特定機械等の労働災害を効果的に防止するためということで、今回、ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部、移動式クレーン等の製造時等検査について民間の登録機関が実施できる範囲を拡大するというふうにしております。特に危険な作業を必要とする機械等、特定機械等ということになりますが、これによる労災事故の発生状況、これが一体どうなっているかということを確認したいと思います。二〇一〇年及び直近二〇二三年、この死傷災害の発生状況が何件になっているか、クレーン等ということでどうか、移動式クレーン等ということでどうか、それぞれ何件か、数字でお答えいただきたい。

○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。

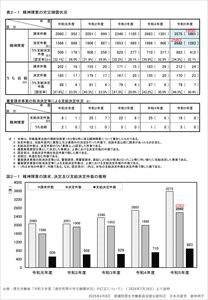

まず、クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年、二〇一〇年におきまして一千二十三件、令和五年、二〇二三年におきまして一千九件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十三件、令和五年で十四件となっております。また、移動式クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年において六百三十一件、令和五年において五百七十四件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十七件、令和五年で二十五件となっております。

○倉林明子君 これで見ますと、十三年の経過あるんだけれども、死傷災害件数というのは余り変わっていないというのが現状かと、若干減っているという数字ではあるんだけれども、余り変化ないですよね。特定機械の中でも、とりわけ移動式も含めたクレーン等での死傷者が、これ特定機械全体から見たら、ほぼ九割を占めているという状況にあろうかと思います。

これ、一層の労災事故防止対策の強化が求められるところだというふうに私は思うんですね。これらを民間移管にすると、拡大するということなんだけれども、労災事故減少にこれどうつながっていくのかよく分からない。御説明をいただきたい。

○国務大臣(福岡資麿君) 今回、製造許可申請の審査の一部であったり製造時等検査を民間移管するクレーンや移動式クレーン等の機械につきましては、死亡災害は長期的に見て大幅に減少してございまして、休業四日以上の死傷災害は、年によって変動はありますが、おおむね横ばいで推移してございます。

また、これらの災害につきましては、玉掛け作業、これ私も実際現場で拝見させていただきましたが、その玉掛け作業中の事故であったり、クレーンなどの取扱方法によるものでございまして、クレーンなどの構造上の欠陥を直接の原因とする事故は発生してございません。このような災害を防止するためには、作業現場において安全な玉掛けの実施など、関係法令が遵守されることが必要でありまして、労働基準監督署による指導を通じて違反の是正を図ってまいりたいというふうに思います。

一方で、設計審査であったり製造時等検査に求められる知識、経験が専門高度化していること、十分な知識、経験を持つ民間検査機関が存在することを踏まえますと、設計審査等を民間検査機関が担う仕組みを整備しながら、行政職員が事業者への指導など、権限行使を含む行政ならではの役割に注力できる環境を整えることで、より効果的に災害の防止、減少を図ってまいりたいと考えています。

○倉林明子君 機械のせいと違うて取扱いのせいで事故増えているというような説明だったかなと思うんですね。

改めて、これ資料で一枚目入れておきましたけれども、既に民間移管しているというその登録制の検査機関において、もう既にこのブルーで囲ってあるところは既に民間移管が進んでいるところですよね、こういうところで実態どうなのかということを確認したいと思うんですね。既に民間移管している登録制の検査機関、ここにおいて、法令違反行為による行政処分、これ何件あったのか、ボイラー、クレーン等、移動式クレーン等、それぞれ何件発生しているのか、御紹介を。

〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕

○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。

運転中の機械の検査であります性能検査につきましては、現在の登録制度に移行いたしました平成十五年以降では、クレーンに関する行政処分は、改善命令が六件、業務停止命令が二件となっております。クレーン以外のその他の特定機械等に関する処分はございません。

また、これらの処分事案につきましては、いずれも違反内容に対する是正状況を確認し、再発防止対策を徹底しており、さらに、その後の定期的な監査等により、継続的に適正な検査の実施を確認しているところでございます。

○倉林明子君 登録性能検査機関であります社団法人ボイラ・クレーン安全協会、ここが、二〇一二年、クレーンの性能検査で、同協会、いわき、茨城、福岡、この三つの事務所で、荷重試験を行わなかったなどの法令違反で業務停止の処分を受けていることは私も確認しました。

さらに、二〇一六年、クレーンの作業中、労働者の死亡事故が発生しております。同協会は、二〇一一年から二年ごとに、この案件で二〇一一年から二年ごと三回の性能検査を実施し、法令に適合していないにもかかわらず性能検査に合格させていたことが判明し、二月の一部業務停止処分とされたと、これは報道で確認をしております。

今はないというようなお話だったけれども、こうした事案が民間登録検査機関で発生したという事実はあるわけですよね。検査しているということで言っていたのに、実際には適合していないのに合格ということをしていたという事案があったというのは重大だと思っているんですね。

今回の改正案では、移動式クレーン等の製造時等検査を新たに民間移管とすることになると。つまり、この真ん中のところ、青、青で囲ってあるその製造時等検査、今度は赤い一番下の移動式クレーン等、ここが実際に民間移管ということになりますので、この真ん中の部分については全て民間移管のしていく。まあやれないところあるからしばらくはやるということでフォローはするということなんだけど、そういう方向で出てきていますよね。

移動式クレーンというのは据付けの必要がないということになりますので、要は、監督署による落成検査がないというのが移動式クレーンなりますね。三つの、今御紹介したところの右のところですけれども、落成検査はね、これは監督署がやるんですよ。上二つは行政の目が通るんです。全てを民間移管にされない。ところが、この移動式クレーン等、いまだ労災事案もあるというところについては、今度、行政の目がなくなっちゃうんですよ。それ、極めて重大だなというふうに思っているんです。

つまり、これ、行政の目に触れないままで現場で使用されるということになります。使い方の問題もありましょうけれども、実際にそういう労災事故防止という観点からいうと、事故リスクが高まりかねないという懸念があるんですけれども、大臣、認識いかがでしょうか。

○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。

まず、御指摘の過去の事案については、これは大変遺憾なことであるというふうに私どもも思っております。

一方で、今回の改正におきまして、設計審査、製造時等検査に求められる知識経験の専門高度化ですとか、民間検査機関の存在、また行政職員が行政ならではの権限行使などの業務により一層シフトしたいといったことから、今回の仕組みを提案しているところでございます。

また、あわせまして、今回の改正で、民間登録機関に対する審査や検査方法の斉一化のため、審査検査方法に関する法定の基準を定めることにしておりますほか、不正防止のため、民間登録機関に対して都道府県労働局が定期的な監査を行い、登録要件に合致し適切な審査や検査を実施できることを確認しますとともに、登録要件を欠く場合には登録の取消しや業務の一時停止を命ずるなど、厳重に処分をすることによりまして、登録機関の適正な業務遂行を担保してまいりたいと考えております。

○倉林明子君 これ、基になりました検討会の報告書の中でも、落成検査は法令に基づく安全措置の履行確保の確認が目的であることから、行政以外の者が行うべきではないということで指摘もされている。移動式クレーンの製造時検査、これ、落成検査と同様に、行政による安全性の確認のために重要な手順ということで規則で位置付けられていますよね。要は、さらに、検討会でどういう指摘があったかというと、行政において落成検査を行う人材の育成が必要だという指摘もされています。

移動式クレーンのときは製造時検査等でこの落成検査の代わりになるような位置付けで検査しているんですよね。そういう意味でいうと、この移動式クレーン等のところで製造時等検査を外すということ、民間に移管するということの意味合いは違うと思っているんですね。幅広い技術的知見と豊かな実務経験、これが必要だし、キャリアが、積み重なったキャリアがあってこそ磨かれる専門性があると思うんですよ。それが安全衛生分野の専門職、専門職員である技官の役割だと。これ、極めて現場際でも大きいと思うんですね。

聞きたいのは、今回の法改正に当たって、第一線の現場で実技を担っている検査担当職員である技官、ここからの意見というのは聴取されたんでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君) 特定機械などの設計審査又は製造時等検査制度の改正の検討に当たりましては、令和六年一月から有識者による検討会を開催し、機械関係の専門家のほか、労働組合や使用者団体の代表を参集して検討を行いました。また、令和六年三月に本検討会の報告書がまとまった際には、これまで現場での実務を担ってきました、御指摘ありましたその厚生労働技官も含む職員の代表であります厚生労働省の職員団体との意見交換も行ってございます。

その後の労働政策審議会におきましては、こうした関係者からいただいた意見も踏まえて慎重に検討を行い、成案を取りまとめていただいたものと承知しています。

○倉林明子君 明確な技官から聞いたのかということについては、労働組合から聞いたという回答だったと受け止めました。

厚労省は、二〇〇八年以降、各種検査業務を担ってきた技官の新たな採用を中止しております。人が足らないので民間にというようなことでいいのかと思うんですよ。現在、監督官が監督業務と検査業務を含む安全衛生業務も併せて担当するということになっております。現場からは、技官が積み重ねてきた知見、豊富な経験、これ引き継がれているのかという声です。さらに、製造時等検査を全てこれ民間に移管するということになりますと、行政の監視機能の弱体化、これ避けられないのではないかというふうに思います。

技官を計画的に採用し体制強化に取り組む、この方向で検討すべきではないかと思います。

○国務大臣(福岡資麿君) まず、労働基準監督官試験につきましては、法文系の方と理工系の方の区分がございます。この安全衛生業務に関する専門性を有する職員につきましては、この理系の試験区分で採用された労働基準監督官を中心に中長期的に育成をさせていただいているところでございます。

特定機械等の検査等の業務に従事する職員は、安全衛生部署に所属する職員の中から、研修機関での座学や実機による実地研修の受講、所属長や上司による検査結果の確認等によるOJTにより育成をしてまいりました。さらに、労働局で製造許可に従事する職員につきましては、理工系の知識を有する職員に追加の座学及び実施研究を実施してございます。

引き続き、必要な人材の確保及び育成を図りますとともに、検査を適切に行うための体制、維持してまいりたいと思います。

○倉林明子君 理系の中で位置付けはしているという御説明だったかと思います。

技官としてきちっと、本当に専門職としてキャリアも積み上げて知見も重ねてということが担保されるということ、本当に必要だというふうに思っております。

これ、厚生労働省の所管ではありませんけれども、耐震偽装、社会的な大問題になりました姉歯事件というものがありました。これ、行政も民間の指定機関、指定確認検査機関、ここも偽装、改ざんを見抜くことができなかったんですよ。キャリアや経験を積み重ねてリスクを見抜くという力、これが後退するようなことがあってはならないと、同じ轍を踏んではならないということを強く警告したいと思います。現場際での技官含めた体制強化ということを重ねて求めておきたいと思います。

その上で、メンタル対策、先ほど来議論もありました。法案では、ストレスチェックについて、労働者数五十人未満の事業場についても実施を義務とするということです。

それでは、これまでの取組と効果はどうだったのかを確認したいと思います。第十四次労働災害防止計画で、メンタルヘルス対策として、ストレスチェックの実施にとどまらず、結果を基に集団分析を行い、職場環境の改善まで行うことでメンタルヘルス不調の予防を強化するというふうにあります。

ストレスチェック、集団分析の実施状況、そしてその効果についてはどのように検証されているんでしょうか。

○政府参考人(井内努君) 令和五年の労働安全衛生調査によれば、集団分析を実施した事業場の割合は、五十人未満の事業場も含めた全体で二八・七%となっております。

ストレスチェック制度の効果につきましては、学術論文や研究報告書等を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果の集団分析、職場環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等が見られており、令和六年三月から開催され、今回の実施義務の拡大を議論したストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会や、その後の労働政策審議会において確認されております。

今後も引き続き効果検証の方は行ってまいりたいと考えております。

○倉林明子君 私、実際の効果を見る場合の指標として大事なのは、やっぱり過労死ゼロ、労災を本当に減らしていくということだと思っているんですね。

ところが、これ二枚目に今日入れています、先ほども御紹介ありましたけれども、労働災害のこの資料のとおり、精神障害、これは労災件数というのは増加傾向に歯止めが掛かっておりません。自殺者も少なくありません。効果を上げているということがここを見ればとても言えないんじゃないかというふうに思うんです。

五十人未満の事業場への義務化の拡大を急いで進めるという根拠は一体何なのか、御説明いただきたい。

○国務大臣(福岡資麿君) こちらの表にも書いてございますが、精神障害の労災支給決定件数が、令和五年には八百八十三件と過去最多で、そのうち、五十人未満の小規模事業場においても多数、割合でいうと大体その半分程度発生してございまして、メンタルヘルス対策は事業場規模にかかわらず課題となってございます。

ストレスチェック制度は、高ストレス者に対する医師の面接指導と相まって、労働者が自身のストレスの状況への気付きを得る機会となるものでございまして、こうした機会は小規模事業場の労働者であっても与えられることが望ましいと考えています。

このようなことから、労政審において労使にも御議論いただいた上で、今般、ストレスチェックの実施義務の対象を五十人未満の事業場にも拡大させていただくものでございます。

○倉林明子君 否定するものではないんですね。ストレスチェックが無効だとまで言う気はないんです。気付きにもつながっているだろうし、それによって医師の面談というところにアクセスできているかもしれない。しかし、実際の精神障害や自殺というところにまで追い込まれる方が増えているということに対しての効果検証が要るんじゃないかということが主な指摘事項ですので、そこは受け止めていただきたい。

効果評価を行っている研究というのはとっても少ないということは検討会でも指摘がありまして、五十人未満の事業場に踏み出すという上では、その負担も大きいので、その点からもこの根拠ということ、効果ということについての検証を更に深める必要があるんじゃないかということです。

先ほども指摘ありましたけれども、本当に、じゃ、五十人未満の事業場でこのストレスチェックができるのかと、実施できるのかということでいいますと、産業医の選任は義務付けられておりません。対応できる医師をどうやって確保するかというのが大きな課題になってこようかと思います。無料で医師の面談が利用できるという地域産業保健センター、地産保、これについては、担当医不足ということについて、先ほど自民党の石田委員からも御指摘があったとおりかと思います。なかなか、予約して行くんだということになると、それが膨大に対象が増えるということになりますと、受皿として本当に機能するのかという御指摘、そのとおりかというふうに思います。

そうなると、どうやってその義務付けに見合った体制を確保していくのかという課題に対する解決策が見えておりません。さらに、センターが使えないということになりますと、医師面接に掛かる費用が大体一件一万円から五万円ということになるだろうと。こういう負担を一体誰がするのかということになるわけです。十人未満の事業場も例外じゃないし、その場合の集団分析についても指摘があった。これ、本当に、どうやって組み合わせて効果を上げるような実効性ある取組にしていこうというお考えなのか。いかがですか。

○政府参考人(井内努君) 労働者五十人未満の事業場に係る高ストレス者への面接指導は、地域産業保健センターにおいて無料で実施すると、これでいきたいと思っております。全国三百五十か所の地域産業保健センターにおきまして、現在、登録産業医自体は八千人おりますので、その方々にお願いをすると。

そのために、厚生労働省といたしましては、関係団体に協力いただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充をお願いしたいと考えており、法成立後三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実に取り組んでまいりたいと思っております。

○倉林明子君 いや、とってもちょっと今のでできる体制の説明になっていたとは言い難いと思います。

早期にその高ストレスを自覚した労働者に対して、小規模であったって、医師の面接受けさせたいと思う事業主があるのはもう歓迎すべきことだと思うんですよ。その場合、地産保の予約が取れないということで、長期の放置、長期間放置することになり得ることもある。その場合であったら、早期に受けてもらおうと思ったら医師の面談料を負担しなければならないと。それは事業主の責任ですかってことにもなってくるわけですよ。

何だか形だけ整えているんじゃないかと。そういう意味でいうと、実効性をどうやって担保するのかということでは是非詰めていただきたいと思います。

その上で、労働災害として精神障害を引き起こす最大の要因は何か。先ほど石橋委員からも指摘があったとおり、私も、その最大の要因は、長時間労働、そしてハラスメントにありますよ。ここにこそ本気でメスを入れるということについて、最後、大臣の見解を伺って終わりたい。

○国務大臣(福岡資麿君) 精神障害による労働災害の防止に向けては、今回の改正内容でございます全事業場におけるストレスチェックの実施に加えまして、委員が御指摘いただきましたように、長時間労働の是正であったり、職場におけるハラスメントの防止も大変重要であるというふうに考えております。

長時間労働については、労働基準監督署における監督指導の徹底であったり、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金などを通じて、その是正を図ってまいりたいと思います。また、職場におけるハラスメントに関しましては、都道府県労働局長による紛争解決援助であったり、事業主に対する助言、指導等を行ってございまして、また、この国会にハラスメント対策の強化を盛り込んだ労働施策総合推進法の改正法案を提出をさせていただいているところでございます。

これら様々な施策を通じまして、引き続き、長時間労働の是正であったり、ハラスメントの防止に全力を挙げたいと思います。

○倉林明子君 やっぱり過労死をどうやってゼロにしていくのかと。長時間労働、ハラスメント、指摘されて本当に長いわけですよ。本気でやれと言って、今日は終わります。